성준수와 낭서애의 이야기는 아주 오래전부터 시작 됐다. 태어나기를 옆집에서 태어났다나 뭐라나. 그렇게 인연의 끈이 얽힌 두 사람은 계속 얽혔다. 주로 서애가 준수를 쫓아다녔다. 서애는 준수가 신경 쓰였다. 곱상하게 생긴 외모 때문에 시달리는 것은 알았지만 그럼에도 준수의 친구가 되고 싶었다. 그리고 어렸을 때부터 무르고 무른 자신과 달리 준수는 강단이 넘쳐 보였다. 멋진 사람. 적어도 서애의 눈엔 그렇게 보였다.

그렇게 함께 다닌 시절이 있었다. 서로에게 스며들기에는 충분한 시간이었다. 수많은 사람들이 스쳐 지나가도 서로의 곁엔 서로가 있음은 당연해지는 시간들이었다. 그러나 서애의 주위 다른 사람들에겐 해당하는 이야기가 아니었다. 그들은 낭서애를 철저히 이용했다. 낭서애 본인도 그것을 알았지만 어쩔 수 없었다. 낭서애 본인도 그들이 필요했으니까. ... ... 사실 맞다. 전부 변명이다. 그냥 바보 같은 자신은 여기서 벗어날 용기 같은 것이 없던 것이다.

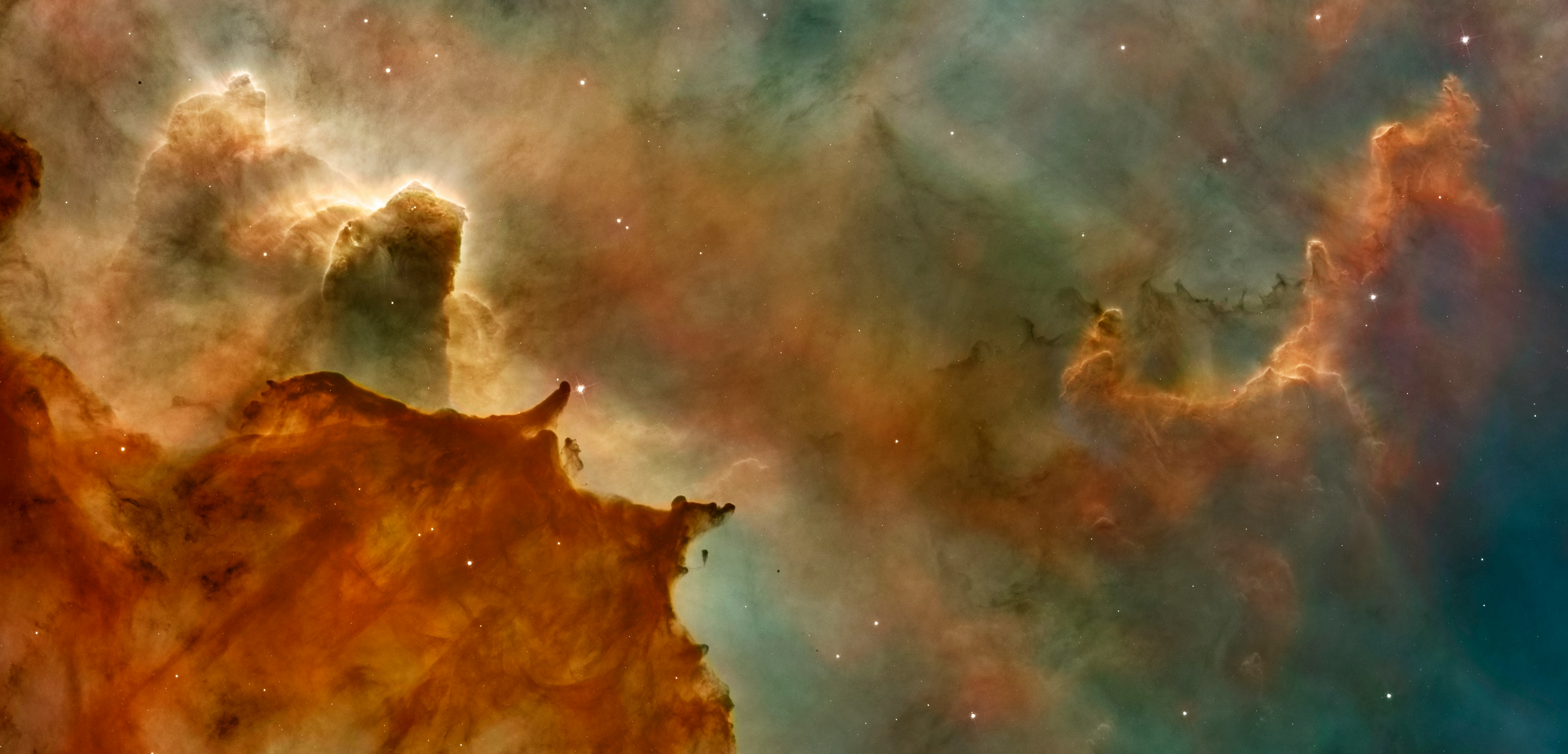

그런 나에게 한 줄기 빛이 있었다. 성준수. 준수는 내가 어디서 호구 짓을 당하고 있으면 나타나 한 마디 하곤 했다.

"너희 뭐 하냐?"

"주, 준, 준수야. 그게... ..."

"됐고. 너희 할 일은 너희가 해라. 병X도 아니고."

그런 모습을 멍하게 바라보고 있으면 성준수는 뭘 봐. 하고 지나쳐 갔다. 그럼 낭서애는 배시시 웃으면서 성준수를 쫓아가는 거였다. 성준수는 호구 같은 성격의 낭서애가 답답했다. 그러나 신경 쓰이는 것 또한 사실이었다. 바보같이 웃으면서 자신을 졸졸 쫓아오는 저 애를 밀어낼 수 없었다. 왜냐하면... ...

"거기서 뭐 하냐?"

"아, 준수야... ..."

"이 늦은 시간에... ... 야, 너 우냐?'

이렇게 약한 모습을 자기한테만 보여주고는 하니까. 처음엔 우연이었을 것이다. 성준수에게 낭서애의 약한 모습을 들킨 것이. 하지만 한 번 들킨 탓일까 낭서애는 성준수에게 의지를 했다. 그리고 여기서 문제는 성준수는 그것을 내치지 않았다. 아니, 내심 좋았다. 남들 앞에서 강하게 밝은 척하는 저 낭서애의 약한 모습을 보는 게. 그날도 다를 바 없이 힘들어하는 낭서애의 곁에 성준수가 있었다.

"... ... 야, 나 전학 간다."

"... ... 뭐?"

"부산으로 전학 간다고."

... ... 그럼 나는? 낭서애의 머릿속에 든 생각이었다. 물론 성준수가 낭서애를 책임질 이유는 없다. 하지만 낭서애는 성준수 없는 자신이 너무나 불안했다. 물론 꿈을 향해 달려가는 성준수의 모습은 너무나 멋졌다. 그래서 막을 수 없었다. 그렇게 낭서애는 성준수를 떠나보냈다. 남겨진 낭서애는 처음에는 그럭저럭 괜찮아 보였다. 그러나 그건 얼마 가지 못했다. 낭서애는 꿈을 찾지 못했고 이내 병을 앓고 만다. 상사병이라는 병을. 그래서 결국 결심했다. 성준수를 찾아가기로. 다행히 낭서애의 할머니께서 부산에 계셨고 쉽게 지상고로 전학을 갈 수 있었다.

"준수야!"

"... ... 허."

"보고 싶었어."

"그렇다고 여기까지 쫓아오냐?"

"에이, 나 봐서 좋으면서."

"뭐래."

그렇게 말하고 뒤돌아 가는 성준수의 귓가는 붉었다. 둘은 그렇게 다시 함께하게 되었다.